Há livros que iluminam o mundo. Confissões, de Santo Agostinho, ilumina o homem.

E o faz não com a luz tranquila das respostas, mas com o fogo inquietante das perguntas que tentamos esquecer.

A obra começa como quem abre uma ferida antiga — não para sofrer de novo, mas para finalmente compreender.

Agostinho avança por suas memórias como alguém que atravessa um jardim ao mesmo tempo belo e devastado, onde cada perfume e cada espinho revelam algo sobre o coração humano.

No silêncio das primeiras páginas, ele descobre o que todos sentidos, mas raramente admitimos:

desde cedo, nos tornamos estranhos a nós mesmos.

Oferecemos nossa atenção a quem nos aplaude, imitamos gestos que não entendemos, trocamos nossas verdades por afetos passageiros. Não por maldade, mas por medo de não sermos amados.

E assim começamos nossa peregrinação interior — uma jornada que Agostinho narra não como quem ensina, mas como quem se desnuda.

A cada episódio, ele revela uma paisagem da alma:

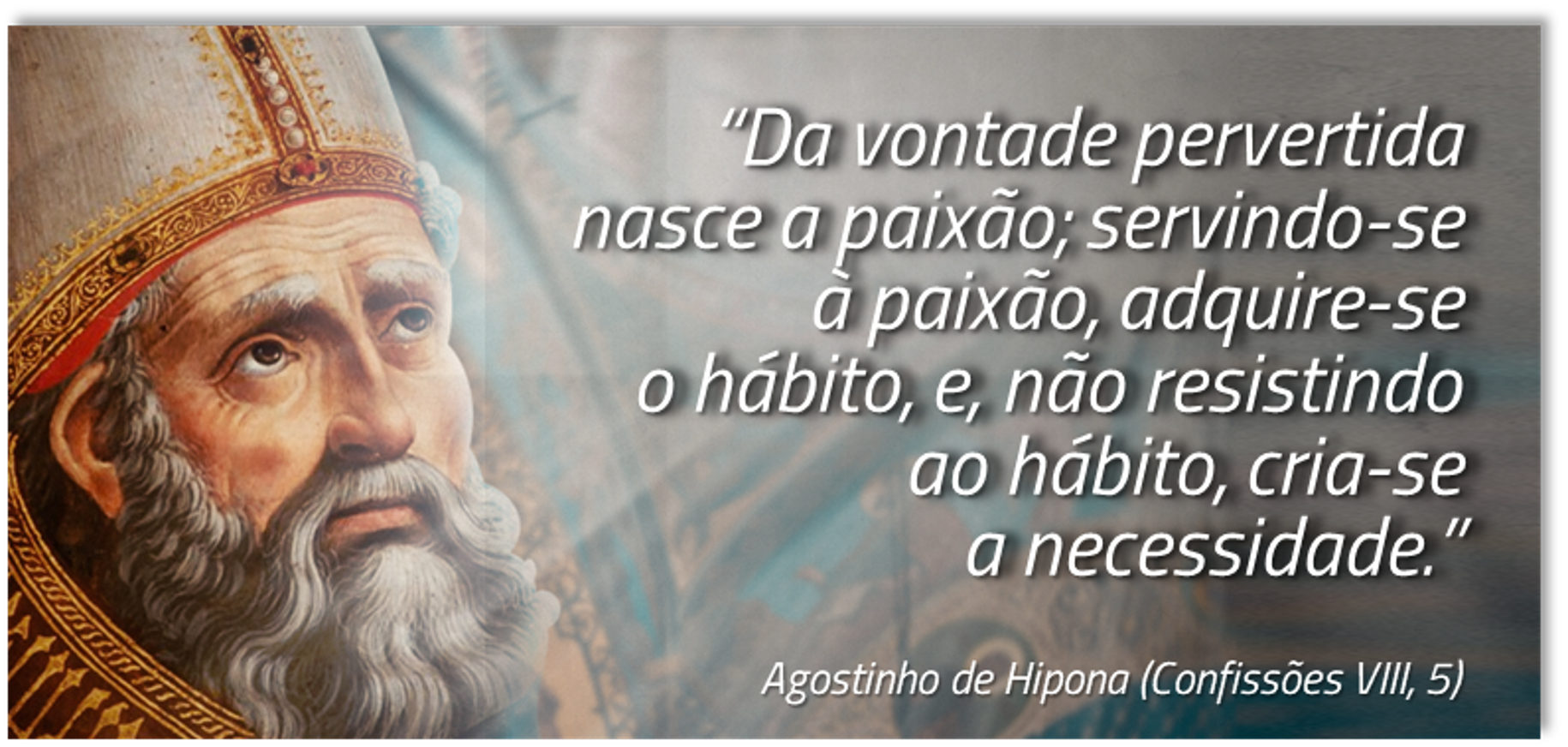

o desejo que desliza para o excesso,

a inteligência que se converte em orgulho,

a liberdade que se confunde com fuga,

a paixão que se torna refém do próprio impulso.

Nada disso é condenado com dureza.

Agostinho escreve como quem observa um rio turbulento: ele descreve a corrente, mas também sabe que há águas serenas no fundo.

O roubo das peras, tão simples e tão humano, transforma-se símbolo de um mistério sutil:

nem sempre desejamos o que é proibido; às vezes desejamos apenas provar que somos capazes de transgredir.

E é aí que a obra toca nossa própria vida.

Quantas escolhas fizemos apenas para experimentar o gosto da liberdade, mesmo sabendo que ela era ilusória?

Quantas vezes buscamos no mundo o brilho que faltava dentro?

Agostinho fala desses desvios com ternura porque reconhece neles a condição humana — essa mistura instável de grandeza e desamparo.

O ponto de virada não é uma visão sobrenatural, mas um instante de absoluta lucidez:

ele percebe que sua alma estava cansada de fugir de si mesma.

As ambições, os amores desordenados, as filosofias estudadas, os discursos brilhantes — tudo isso havia lhe oferecido movimento, mas não direção.

O coração buscava repouso, mas caminhava sempre ao lado oposto.

Então chega o momento decisivo: não uma conversão, mas um retorno.

Uma reconciliação com aquilo que ele sempre foi e jamais ousou admitir.

A alma encontra o caminho não porque o descobre, mas porque finalmente reconhece.

E é nesse reconhecimento que a obra revela sua mensagem mais profunda:

a felicidade não está longe; está perdida.

E o único mapa para reencontrá-la é a coragem de olhar para dentro.

Agostinho nos mostra que a verdadeira queda do ser humano não é o pecado,

mas o esquecimento.

Esquecimento de sua própria luz,

de seu próprio centro,

de sua própria vocação para a unidade.

Ele nos lembra que não somos feitos de fragmentos — nós é que os criamos.

Construímos máscaras para sobreviver ao mundo,

e depois nos esquecemos do rosto que está por baixo.

Ao terminar Confissões, o leitor percebe que não acompanhou a história de um santo,

mas a trajetória de alguém que aprendeu, a duras penas, a ser inteiro.

E essa é a beleza do livro:

ele não aponta o caminho — ele desperta o caminhar.

Não exige fé — exige sinceridade.

Não oferece fórmulas — oferece espelhos.

No fundo, Confissões diz apenas isto:

A alma humana é um território vasto.

E quem ousa atravessá-lo descobre que há, no centro de tudo, uma paz antiga esperando ser reencontrada.